Copernicus

Copernicus ist seit Dezember 2012 der neue Name des Erdbeobachtungsprogramms der Europäischen Kommission, zuvor unter dem engl. Akronym GMES (Global Monitoring for Environment and Security, dt. Globale Umwelt- und Sicherheitsüberwachung) geführt.

Der neue Name soll dazu beitragen, überall und auf allen sozio-ökonomischen Ebenen das Copernicus-Programm stärker ins allgemeine Bewusstsein zu rücken – und dadurch letztlich auch Möglichkeiten für Wachstum und Beschäftigung schaffen. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf den regionalen und lokalen Akteuren, unabhängig davon, ob es sich um Behörden, private Unternehmen oder Bürger handelt.

Mit der Namensänderung von GMES zu Copernicus würdigt die Kommission einen großen europäischen Wissenschaftler und Naturbeobachter: Nikolaus Kopernikus. Seine Theorie des heliozentrischen Weltbilds gilt als wichtigster Vorläufer der modernen Wissenschaft. Er stieß für die Menschheit das Tor zum unendlichen Universum auf, nachdem dieses zuvor als ein Raum verstanden worden war, in dessen Mittelpunkt die Erde lag, um die sich Sonne und Planeten bewegten – Kopernikus schuf damit eine Welt ohne Grenzen. Die Menschheit zog aus seinem Verständnis einen großen Nutzen, da auf diese Weise der Funken wissenschaftlichen Forschens entzündet wurde, der es uns schließlich ermöglicht hat, die Welt, in der wir leben, besser zu verstehen.

Von der ESA entwickelte Erdbeobachtungsmissionen  Quelle: ESA Quelle: ESA |

Ziel und Entwicklung des Copernicus-Programms

Das Ziel des Copernicus-Programms ist es, eine europäische Komponente der globalen Erdbeobachtung zu schaffen, die grenzüberschreitend politische Entscheidungsprozesse der EU und ihrer Mitgliedstaaten unterstützt. So soll Copernicus durch den Aufbau einer modernen und leistungsfähigen Infrastruktur für Erdbeobachtung und Dienstleistungen der Geoinformation unter anderem:

- den Umwelt- und Klimaschutz, Zivil- und Bevölkerungsschutz sowie die zivile Sicherheit unterstützen;

- Anwendungen und Dienste aus der Erdbeobachtung für unterschiedlichste Bereiche generieren;

- ein kontinuierliches, globales Umweltmonitoring und die offene, zeitnahe und kostenlose Bereitstellung von Daten für jeden – egal ob für behördliche Anwender, für die Wissenschaft, für kommerzielle Unternehmen, Start-Ups oder gemeinnützige Organisationen und Bürger sowie jede Art der Nutzung sicherstellen.

Das politische Mandat für die Copernicus-Initiative wurde im Juni 2001 auf dem EU-Gipfel von Göteborg und mit der Entschließung des Rates erteilt, "bis 2008 eine operative und autonome europäische Kapazität aufzubauen". Mit Copernicus schafft die Europäische Union in Zusammenarbeit mit der Europäischen Weltraumorganisation ESA und den nationalen Systemen eine eigenständige, europäische Kapazität zur operationellen Bereitstellung globaler Erdbeobachtungsinformationen.

Mit der Zustimmung des Europäischen Parlaments zum Finanzrahmen des Programms für die Jahre 2014-2020 im Juli 2013 kann Copernicus durch die Bereitstellung von 3.786 Millionen Euro umgesetzt werden. Rechtliche Grundlage ist die EU-Verordnung Nr. 377/2014 zur Einrichtung des Programms Copernicus vom 3. April 2014.

The UK is backMit Wirkung vom 1. Januar 2024 wurde das Vereinigte Königreich zu einem mit „Horizont Europa“ assoziierten Land. Seine Forschenden werden zu denselben Bedingungen wie Forschende aus anderen assoziierten Ländern an diesem Forschungs- und Innovationsprogramm der EU teilnehmen können und Zugang zu Mitteln aus „Horizont Europa“ haben.

Heute wurde der letzte Schritt abgeschlossen – der Sonderausschuss EU-Vereinigtes Königreich für die Teilnahme an Programmen der Union hat die politische Einigung über die Assoziierung des Vereinigten Königreichs mit „Horizont Europa“ und der Copernicus-Komponente des Weltraumprogramms angenommen.

Die Assoziierung des Vereinigten Königreichs mit „Horizont Europa“ wird die Beziehungen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich im Bereich Forschung und Innovation vertiefen und Forschungsgemeinschaften zusammenbringen, um globale Herausforderungen wie Klimawandel, digitaler Wandel und Gesundheit zu bewältigen.

Das vom Ausschuss angenommene Assoziierungsprotokoll ist integraler Bestandteil des Handels- und Kooperationsabkommens zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich. Das Vereinigte Königreich wird für seine Teilnahme an „Horizont Europa“ durchschnittlich rund 2,43 Mrd. EUR pro Jahr und rund 154 Mio. EUR für die Teilnahme an Copernicus zum EU-Haushalt beitragen.

Unter dem Dach von Copernicus werden europaweit Geoinformationen der Mitgliedstaaten gebündelt. Bestehende Informationslücken werden hierbei gezielt geschlossen.

Die Notwendigkeit von Copernicus

Politik, Öffentlichkeit, Verwaltung, Wirtschaft und Forschung sind in hohem Maße auf umfassende und aktuelle Informationen über den Zustand der Umwelt angewiesen. In Deutschland werden leistungsfähige Messnetze betrieben, um meteorologische, hydrologische oder geodätische Parameter ständig und in hoher Qualität zu erfassen. Für die Daseinsvorsorge haben diese Daten eine besondere Relevanz. Aber auch Messungen der Luftqualität, wie Ozon- und Feinstaubkonzentrationen, der Pegelstände an Flüssen, der Schneehöhen oder des Wellengangs spielen alltäglich eine wichtige Rolle. Bei der Erzeugung global einheitlicher, aktueller Datensätze sind satellitengestützte Erdbeobachtungssysteme ebenfalls von besonderer Bedeutung. In Deutschland ist das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur BMVI für Copernicus verantwortlich.

Ein zunehmender Bedarf an Umweltinformationen resultiert auch aus internationalen Verpflichtungen wie der Europäischen Gesetzgebung, der Klimarahmenkonvention (UNFCCC) oder dem Kyoto-Protokoll.

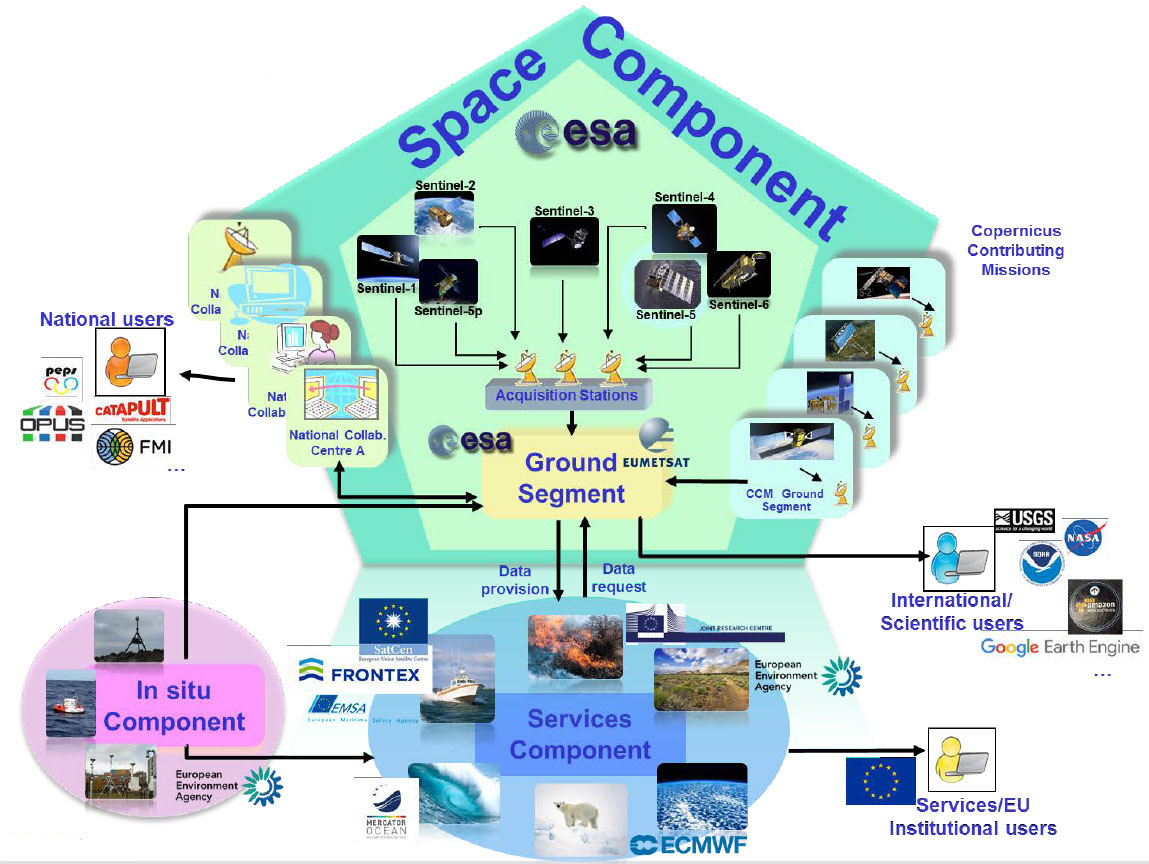

| Was ist Copernicus? - Die Copernicus-Komponenten in schematischer Darstellung Copernicus ist das Erdbeobachtungsprogramm der Europäischen Union, das sich mit unserem Planeten und seiner Umwelt zum größtmöglichen Nutzen aller europäischen Bürger befasst. Es bietet Informationsdienste auf der Grundlage von satellitengestützter Erdbeobachtung und In-situ-Daten (Nicht-Weltraumdaten) an. Das Programm wird von der Europäischen Kommission koordiniert und verwaltet. Es wird in Partnerschaft mit den Mitgliedstaaten, der Europäischen Weltraumorganisation (ESA), der Europäischen Organisation für die Nutzung meteorologischer Satelliten (EUMETSAT), dem Europäischen Zentrum für mittelfristige Wettervorhersagen (ECMWF), den EU-Agenturen und Mercator Océan umgesetzt. Quelle: ESA |

Die Weltraumkomponente von Copernicus:

Umweltveränderungen sind nicht an nationale Grenzen gebunden. Die für eine globale Umweltüberwachung notwendige umfassende und einheitliche Datengrundlage im globalen Maßstab ist ohne Satellitensysteme nicht denkbar. Der Anspruch, einen unabhängigen Zugang zu globalen Erdbeobachtungsdaten zu schaffen, charakterisiert daher die herausragende Bedeutung der satellitengestützten Erdbeobachtung von Copernicus.

Das Herzstück der Copernicus-Weltraumkomponente sind fünf eigens für Copernicus entwickelte Satellitenmissionen, die ESA Sentinels. Weitere, sog. beitragende Missionen (Contributing Missions), vor allem aus nationalen Raumfahrtprogrammen, kommerzielle europäische Missionen sowie die meteorologischen Missionen der European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites (EUMETSAT) erfassen wichtige Daten für die Copernicus-Dienste.

Die beitragenden Missionen sind und bleiben ein Kernbestandteil der Copernicus Weltraumkomponente. Die ESA verhandelt mit deren Eigentümern den benötigten Datenzugriff und Nutzungslizenzen. Dies geschieht im Rahmen des Copernicus „Data Warehouse“. Auch die Daten der beitragenden Missionen werden über das Datenportal der ESA bereitgestellt. Je nach Datenprodukt sind sie für verschiedene Nutzergruppen lizensiert – teilweise auch für nationale Einrichtungen oder die Öffentlichkeit.

Über das Data Warehouse stehen den Copernicus Diensten die Daten von derzeit über 30 einzelnen Missionen zur Verfügung. Auch die deutschen Missionen TerraSAR-X und RapidEye sind im Data Warehouse einbezogen. Beitragende Missionen werden langfristig ein wichtiger Teil der Weltraumkomponente bleiben. Denn die Sentinels werden bewusst so ausgelegt, dass sie die europäischen nationalen und kommerziellen Missionen ergänzen – nicht ersetzen.

Die Sentinel-Missionen der ESA sind das Ergebnis einer Bedarfsanalyse vor dem Hintergrund bestehender Missionen und dem Bedarf der Copernicus-Kerndienste:

- Sentinel-1: wetter- und beleuchtungsunabhängige Radar-Beobachtungen

- Sentinel-2: ein multispektraler optischer Sensor mittlerer räumlicher Auflösung. Insbesondere die Beobachtung der Landbedeckung und -nutzung basiert auf seinen Daten.

- Sentinel-3: Messungen der Ozeanfarbe, Ozeanoberflächentemperatur und -höhe

- Sentinel-4 und Sentinel-5: Instrumente zur Atmosphärenüberwachung (Treibhausgase, Luftqualität, Ozon und Solarstrahlung)

- Sentinel-6: Satelliten-Altimeter im polaren Orbit, das somit „tiden-freie“ Messungen des Meeresspiegels ermöglicht.

Nach Abschluss der Systementwicklung ist die Europäische Kommission für die Sicherstellung des langfristigen Betriebs der Weltraumkomponente verantwortlich. Sie erfährt hierbei Unterstützung durch die europäischen Mitgliedstaaten. Vier Wächer-Satelliten werden eine Weiterentwicklung erfahren (Sentinel-1NG, -2NG, -3NG und -6NG), dazu kommen sechs neue Wächtermissionen.

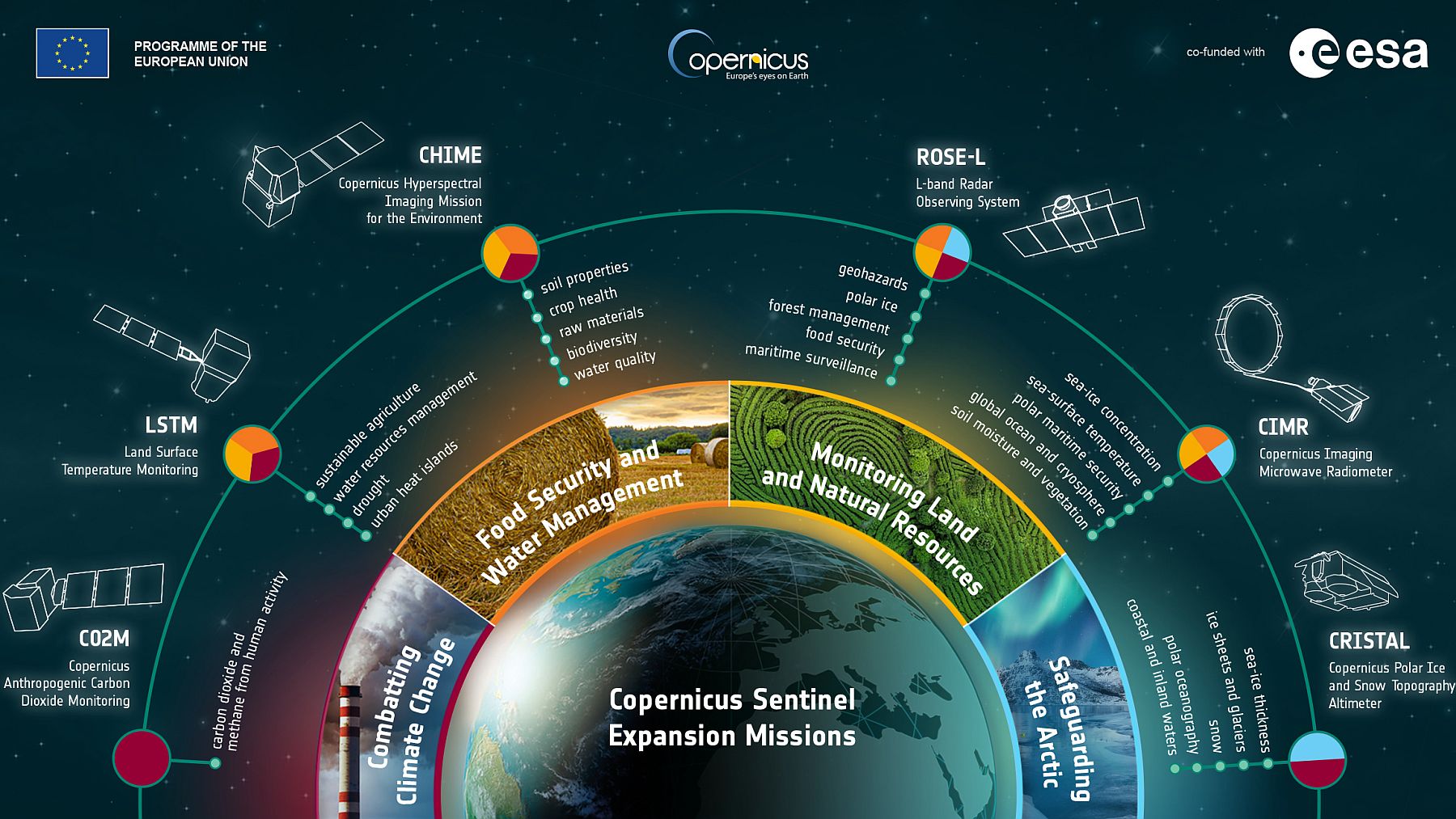

Die ESA hat im November 2020 neue Verträge für die nächsten drei geplanten Copernicus-Satelliten unterzeichnet. Gemeinsam mit Partnern aus den ESA-Mitgliedsländern werden Thales Alenia Space in Frankreich und Italien sowie Airbus in Spanien die Missionen CHIME, CIMR und LSTM entwerfen. Mehrere deutsche Unternehmen sind maßgeblich an der Entwicklung der wissenschaftlichen Instrumente beteiligt.

Jede dieser Satellitenmissionen wird dazu beitragen, dringende ökologische Herausforderungen zu bewältigen. Dazu gehören eine nachhaltige Landwirtschaft und daraus resultierend Ernährungssicherheit, die Überwachung der polaren Eiskappen um eine integrierte EU-Politik für die Arktis zu entwickeln oder die kontinuierliche Erfassung von Daten zu den Auswirkungen des Klimawandels.

Weitere Entwicklung

Die ESA entwickelt im Auftrag der EU sechs Copernicus Sentinel Expansion Missionen. Diese hochprioritären Missionen werden sich mit der EU-Politik und den Lücken im Bedarf der Copernicus-Nutzer befassen und die derzeitigen Fähigkeiten des Copernicus-Programms - des weltweit größten Lieferanten von Erdbeobachtungsdaten - erweitern.

Die Entwicklung und der Betrieb der neuen Sentinel-Satelliten werden, vorbehaltlich der Verfügbarkeit von Haushaltsmitteln, gemeinsam von der Europäischen Kommission und der ESA finanziert.

Copernicus Sentinel Expansion Missions  Quelle: ESA Quelle: ESA |

Service für Daten- und Informationszugang - DIAS

Um den Zugang zu den Daten zu erleichtern und zu standardisieren, hat die Europäische Kommission die Einrichtung von fünf Cloud-basierten Plattformen finanziert, die einen zentralen Zugang zu Copernicus-Daten und -Informationen sowie zu Verarbeitungswerkzeugen bieten. Diese Plattformen werden als DIAS (Data and Information Access Services) bezeichnet.

Die fünf DIAS-Online-Plattformen ermöglichen es den Nutzern, Copernicus-Daten und -Informationen zu entdecken, zu bearbeiten, zu verarbeiten und herunterzuladen. Alle DIAS-Plattformen bieten Zugang zu Copernicus-Sentinel-Daten sowie zu den Informationsprodukten der sechs operativen Dienste von Copernicus, zusammen mit cloudbasierten Tools (Open Source und/oder auf Pay-per-Use-Basis).

Jede der fünf konkurrierenden Plattformen bietet auch Zugang zu zusätzlichen kommerziellen Satellitendaten oder weltraumunabhängigen Datensätzen sowie Premium-Angebote in Bezug auf Unterstützung oder Priorität. Dank eines einzigen Zugangspunkts für die gesamten Copernicus-Daten und -Informationen ermöglicht DIAS den Nutzern, ihre eigenen Anwendungen in der Cloud zu entwickeln und zu hosten, ohne dass sie umfangreiche Dateien von mehreren Zugangspunkten herunterladen und lokal verarbeiten müssen.

Unter folgendem Link findet man eine Übersicht über herkömmliche Datenzugriffsknoten: Conventional Data Access Hubs

Ergänzende Daten aus dem All

Ergänzt werden die Sentinel-Daten, insbesondere in der frühen Phasen von Copernicus, durch beitragende Missionen der ESA, den Mitgliedsstaaten, EUMETSAT und anderen europäischen und internationalen Institutionen. Einige dieser Missionen stellen ihre Daten generell kostenfrei zur Verfügung; Datensätze anderer Missionen werden speziell für das Copernicus-Programm – primär für die Copernicus Kerndienste, FP7, bzw. Horizon2020-Forschungsprojekte und öffentliche Verwaltungen – hinzugekauft und von der ESA über das ESA Data Warehouse zur Verfügung gestellt:

- ERS: Der European Remote Sensing Satellite ERS-1 (1991 - 2000) war der erste Erdbeobachtungssatellit der ESA. ERS-2 wurde im Jahr 1995 gestartet und lieferte bis 2011 Daten über die Meerestemperatur, zur Bestimmung der Windrichtung und -geschwindigkeit sowie zur Messung der atmosphärischen Ozon-Verteilung.

- ENVISAT: Gestartet 2002, ist ENVISAT (Environmental Satellite) der größte Umweltsatellit, der bis dahin gebaut wurde. An Bord befinden sich Instrumente zur Erdbeobachtung, u. a. ASAR (Advanced Synthetic Aperture Radar) und MERIS (MEdium Resolution Imaging Spectrometer). Die wichtigsten Aufgaben des Satelliten sind die Überwachung der Landfläche, des Ozeans, der Atmosphäre und der Eisschicht. ESA-Mitgliedsstaaten hatten einstimmig die Verlängerung der ENVISAT-Mission bis 2013 beschlossen, im April 2012 brach die Kommunikation mit dem Satelliten jedoch ab und konnte nicht mehr hergestellt werden.

- Das Programm Earth Explorer umfasst kleine Forschungsmissionen, die sich spezifischen Aspekten unserer Umwelt widmen. Diese Missionen betreffen die Atmosphäre, Biosphäre, Hydrosphäre, Cryosphäre und das Erdinnere mit dem Ziel, mehr über die Interaktionen zwischen diesen Bestandteilen und der Auswirkung der menschlichen Aktivitäten auf die natürlichen Erdprozesse zu lernen. Es gibt derzeit acht Missionen, die für die Implementierung ausgewählt worden sind.

- MSG Meteosat Second Generation: Der Meteosat-Satellit der zweiten Generation wird vom europäischen Wettersatelliten-Betreiber EUMETSAT betrieben und in enger Zusammenarbeit mit der ESA entwickelt.

- MetOp ist Europas erster Wettersatellit mit erdnaher polarer Umlaufbahn und dient der operationellen Meteorologie. MetOp ist eine Serie von drei Wettersatelliten, die im Zeitraum von 14 Jahren in Folge gestartet werden, und zwar ab Oktober 2006. MetOp stellt Daten für die operationelle Meteorologie und die Klimabeobachtung zur Verfügung.

- SPOT (Satellites Pour l’Observation de la Terre) ist eine Reihe von Erderkundungssatelliten, die Bilder von der Erde mit hoher Auflösung liefern. SPOT-4 und SPOT-5 enthalten so genannte VEGETATION-Sensoren, die in der Lage sind, das Ökosystem auf dem Festland zu überwachen.

- TerraSAR-X ist ein Satellit für die Fernerkundung der Erde mit Radar. Von TerraSAR-X erfasste Daten können in den folgenden Nutzungsbereichen angewandt werden: Hydrologie (Bodenfeuchte usw.), Meteorologie, Landwirtschaft, Wald- und Landnutzung sowie Umweltschutz. TerraSAR-X wurde am 15. Juni 2007 gestartet und hat im Januar 2008 seinen Betrieb aufgenommen.

- COSMO-Skymed/Pléiades: COSMO-SkyMed steht für „COnstellation of small Satellites for the Mediterranean basin Observation“ und ist ein System bestehend aus vier Erderkundungssatelliten, die ein bildgebendes Synthetic Aperture Radar (SAR) tragen. Zu den Anwendungen dieser Satelliten gehören u. a. die seismische Gefahrenanalyse, die Überwachung der Umweltkatastrophen und das landwirtschaftliche Mapping. Pléiades ist ein Verbund bestehend aus zwei Satelliten, die Bilder von der Erde mit hoher Auflösung liefern.

- DMC: Disaster Monitoring Constellation (DMC) ist ein Verbund von sechs Erdbeobachtungssatelliten aus fünf Ländern, die Abbildungen für Krisen- und Katastrophenmanagement im Rahmen der Internationalen Charta für Weltraum und Naturkatastrophen liefern.

- TanDEM-X ist ein deutscher Radarsatellit, der gemeinsam mit dem Satelliten TerraSAR-X mittels SAR-Interferometrie die Erdoberfläche stereographisch vermessen soll. Der Start erfolgte am 21. Juni 2010.

- RapidEye besteht aus fünf Satelliten, die auf einer gemeinsamen sonnensynchronen Umlaufbahn in ungefähr gleichen Abständen zueinander die Erde in ca. 630 km Höhe umkreisen. Das Satellitensystem wurde seit 1996 von der damaligen Münchner Raumfahrtfirma Kayser-Threde basierend auf Ideen des DLR als Leitprojekt zur Kommerzialisierung der Raumfahrt und Teil des neuen Deutschen Raumfahrtprogramms entwickelt. Der gemeinsame Start aller Satelliten erfolgte am 29. August 2008.

- Der Satellit JASON-2 ist seit dem 20. Juni 2008 in der Erdumlaufbahn und stellt Daten für die Bestimmung der Ozeanoberflächentopographie sowie der Höhe von Meereswellen und -geschwindigkeit bereit.

Copernicus Contributing Missions  Quelle: ESA Quelle: ESA |

Die In-situ-Komponente von Copernicus:

Alle nicht aus dem Weltraum gewonnenen Daten fallen im Copernicus-Programm unter den Begriff In-situ-Daten. Sie werden von den einzelnen Mitgliedsstaaten erhoben und in einigen Fällen untereinander koordiniert. Für die Nutzung dieser Daten werden spezielle Lizenzen und Schnittstellen vereinbart. Die In-situ-Komponente wird im Auftrag der Europäischen Kommission durch die Europäische Umweltagentur (EEA) koordiniert. In-situ-Daten stammen von meteorologischen Sensoren, Wetterballonen, Seebojen und Flusspegelsonden, oder von Befliegungen mit Fernerkundungsinstrumenten. Auch digitale topographische Karten und Höhenmodelle, Orthophoto-Mosaike, Schutzgebietskataster, das Straßennetz sowie thematische Karten (Wald, Siedlungsstruktur, Gewässernetz etc.) und statistische Karten (Bevölkerungsverteilung etc.) werden zu den In-situ-Daten gerechnet.

Die In-situ-Komponente steht vor der Herausforderung, die Bedürfnisse und Datenlücken im Zusammenhang mit dem Zugang zu den europäischen In-Situ-Beobachtungsdaten für das Copernicus-Programm zu analysieren und daraus qualitätsgeprüfte Daten in einer einheitlichen und für alle Nutzerkreise komfortablen Dateninfrastruktur zur Verfügung zu stellen. Koordiniert werden die Arbeiten von der Europäischen Umweltagentur (EEA). Ziel ist es, die Anforderungen durch die Copernicus-Dienste zu katalogisieren und Rahmenbedingungen und Pilotvereinbarungen zu entwickeln, die den Zugang zu allen relevanten Daten rechtzeitig und nachhaltig gewährleisten können. Gemäß der europäischen INSPIRE-Richtlinie werden diese In-situ-Daten nach und nach mit der gemeinsamen europäischen Geodateninfrastruktur verknüpft.

In Deutschland kann man im Geoportal GDI-DE raumbezogene Daten (Geodaten) von Bund, Ländern und Kommunen suchen und nutzen. Eurostat und die EEA bieten zusätzliche, europaweite Daten kostenlos an. Beispiele hierfür sind die In-situ Datensätze des Digitalen Oberflächenmodells von Europa (EU-DEM) und des Projektes Lucas von Eurostat.

Zentrale Anlaufstelle für Informationen zu den Copernicus In-situ-Daten, den Nutzungsbestimmungen und den Zugangsmöglichkeiten ist die In-situ-Daten Website der Europäischen Kommission.

Copernicus und T-Systems

Die Europäische Weltraumorganisation (ESA) setzt auf T-Systems als Dienstleistungsanbieter für das Copernicus Data Space Ecosystem. Die Erdbeobachtungskomponente des EU-Weltraumprogramms wird in Partnerschaft mit der Europäischen Weltraumorganisation durchgeführt. Sie bietet Informationsdienste zum größtmöglichen Nutzen von Wissenschaft, Politik, Industrie und EU-Bürgern.

Die Copernicus Sentinel-Satelliten liefern kontinuierlich Daten zur Erdbeobachtung. Dazu gehören Daten von der gesamten Erdoberfläche sowie von der Erdatmosphäre. Mit entsprechenden Analysen liefern sie aktuelle Informationen über den Zustand der Erde. Die großen Datenmengen können somit für Trendanalysen in verschiedenen Bereichen wie zum Beispiel Wissenschaft, Wirtschaft und Politik genutzt werden. Sie dienen unter anderem als Grundlage, um extreme Wettersituationen, klimatische Bedingungen und die Auswirkungen von Naturkatastrophen besser einschätzen oder berichten zu können. Auch Landwirtschaft und Politik profitieren von der 24/7-Erdbeobachtung. Landwirte können sehen, wo und wann Wasser oder Dünger ausgebracht werden muss, um die Erträge zu optimieren. Sie können sehen wie es um die Beschaffenheit des Bodens bestellt ist oder ob die Gefahr eines Insektenbefalls besteht. Die Politik hat eine konkrete Datenbasis, um beispielsweise Agrarsubventionen passend zu verteilen.

Das Copernicus Data Space Ecosystem ist eine der größte öffentlichen Plattformen für Erdbeobachtungsdaten der Welt. Und sie wird in den nächsten Jahren von derzeit 34 auf mehr als 80 Petabyte anwachsen. Das wird die größte Datensammlung sein, die T-Systems in seinen Rechenzentren verwaltet.

Copernicus in Deutschland

Die Federführung für das Copernicus-Programm innerhalb der Bundesregierung liegt im BMDV. Es koordiniert die Abstimmung der Bedarfe und vertritt die Bundesregierung zu programmatischen Themen gegenüber der EU-Kommission und der ESA. Das BMDV verantwortet auch die deutsche Beteiligung am Copernicus-Weltraumprogramm der ESA.

Ebenso fördert das BMDV die erfolgreiche Nutzung der Copernicus-Daten und -Informationsdienste auf nationaler Ebene. Es führt den Nutzerdialog und die übergreifend, unterstützt die Entwicklung neuer Anwendungen und stellt mit CODE-DE (Copernicus Data Access and Exploitation Platform Deutschland) einen zentralen Zugangsweg zu den Daten und Diensten von Copernicus für Nutzerinnen und Nutzer von Behörden in Deutschland zur Verfügung. CODE-DE bietet zugleich die Möglichkeit zur Prozessierung der Daten auf der Plattform. Gleichzeitig vernetzt CODE-DE viele unterschiedliche Nutzende der Fernerkundungs-Szene.Die Deutsche Raumfahrtagentur im DLR ist vom BMDV mit der Unterstützung von Copernicus beauftragt.

Zur effektiven Nutzeransprache ist ein nationales Netzwerk thematischer Fachexpertinnen und -experten etabliert, dessen Kern die nationalen Copernicus-Fachkoordinationen sind. Diese sind in verschiedenen Fachbehörden in Deutschland angesiedelt und fungieren als Kontakt- und Beratungsstellen zu den sechs Copernicus-Kerndiensten. Fachexpertinnen und -experten an weiteren Behörden ergänzen das Netzwerk zu ausgewählten Themen wie Binnengewässer, Landwirtschaft oder Georessourcen. Das BMDV unterstützt die Koordinationsarbeit im Fachnetzwerk, zu der auch die BfG gehört.

Copernicus-Dienste

Den Kern von Copernicus bilden Informationsdienste, die Erdbeobachtungsinformationen analysieren, aufbereiten und politischen Entscheidungsträgern sowie europäischen, nationalen, regionalen und lokalen Nutzern zur Verfügung stellen. Für die Copernicus-Dienste hat die Bundesregierung fachliche Koordinatoren benannt: die sogenannten Fachkoordinatoren. Ihre Aufgaben sind vielfältig. Sie begleiten die Copernicus-Dienste fachlich und unterstützen die Bundesregierung bei der Entwicklung dieser Dienste. Sie informieren und beraten Nutzer in Deutschland (einschließlich Behörden auf Landes-, ggf. auch kommunalen Verwaltungsebenen, sowie kommerzielle Nutzer) über die Copernicus-Dienste und deren Anwendungsmöglichkeiten, und sie vertreten die Bundesrepublik Deutschland im Copernicus-Nutzerforum der EU.

Copernicus-Kerndienste:

Bei den Informationsdiensten wird zwischen Kerndiensten und abgeleiteten ("Downstream") Diensten unterschieden.

- Kerndienste erzeugen standardisierte Mehrzweckinformationen, die für viele verschiedene Anwendungsgebiete, in denen die EU tätig ist, von Bedeutung sind. Sie unterstützen auch Akteure der europäischen Institutionen bei der Entwicklung, Umsetzung oder Überwachung europäischer Politik oder ihrer Teilnahme an internationalen Verpflichtungen. Die Bezeichnungen der Kerndienste lauten:

- Landüberwachung

- Überwachung der Meeresumwelt

- Katastrophen- und Krisenmanagement

- Überwachung der Atmosphäre

- Überwachung des Klimawandels

- Sicherheit

Die Services „Überwachung des Klimawandels“ und „Sicherheit“ befinden sich noch in der Entwicklungsphase. Die Informationsprodukte der anderen Copernicus-Dienste stehen den Nutzern operationell zur Verfügung. Grundsätzlich werden die Daten der Kerndienste kostenlos allen Nutzern zur Verfügung gestellt. - Abgeleitete Dienste sollen (trans-) nationale, regionale oder lokale Informationsbedürfnisse unterstützen. Sie können auf den den Informationen der Kerndiensten oder direkt auf den Daten der Beobachtungsinfrastruktur basieren.

Die Downstream-Dienste zielen auf einen großen Pool von Nutzergruppen ab, wie nationale oder regionale Behörden, Organisationen, Unternehmen und interessierte Bürger. Ihre Bereitstellung erfolgt auf Initiative und unter Verantwortung der jeweiligen Nutzergruppe, die auch die Finanzierung und Verfügbarkeit gewährleisten muss.

Nationale Fernerkundungsdienste:

- Agro.de bietet einen offenen Zugang zu landwirtschaftlichen Informationsprodukten. Dadurch soll es landwirtschaftlichen Betrieben, Beratern, Lohnunternehmern und Serviceprovidern ermöglicht werden, Informationsprodukte aus den Sentinel-Daten zeitnahzu nutzen diese in ihre Betriebsabläufe zu integrieren.

- Der BodenBewegungsdienst Deutschland (BBD) basiert auf bundesweiten Copernicus Sentinel-1 Daten, die mittels des Persistent Scatterer Interferometrie (PSI) Verfahrens verarbeitet werden. Visualisiert werden Bodenbewegungen im Millimeterbereich.

- Der Eisdienst des Bundesamts für Seeschifffahrt u. Hydrographie (BSH) ist seit über 100 Jahren der Sicherheit und Leichtigkeit der Schifffahrt verpflichtet. Kundenorientiert und kompetent berät er aktuell und schnell und informiert über lokale, regionale und globale Eisverteilungen auf den Meeren. (Die Beschreibung des Eisdienstes als PDF)

- Der Satellitengestützte Krisen- und Lagedienst (SKD) im Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (BKG) erstellt situative Geoinformationen und Fernerkundungsanalysen insbesondere für Bundeseinrichtungen. Der SKD verknüpft Satellitendaten, amtliche Geoinformationen und zusätzliche Fachdaten und schafft damit auf einen Blick lesbare und individuelle Entscheidungsgrundlagen.

- Das Zentrum für Satellitengestützte Kriseninformation (ZKI) ist ein Service des Deutschen Fernerkundungsdatenzentrums (DFD) im DLR. Seine Aufgabe ist die Bereitstellung eines 24/7 Service für die schnelle Beschaffung, Aufbereitung und Analyse von Satellitendaten bei Natur- und Umweltkatastrophen, für humanitäre Hilfsaktivitäten und für die zivile Sicherheit weltweit.

Internationale Fernerkundungsdienste:

- Das Globale Wildfire Informationssystem (GWIS) ist eine gemeinsame Initiative des Copernicus EMS und der Group on Earth Observations (GEO). Beide, EFFIS und GWIS, unterstützen das Wildfire Management auf nationaler, regionaler und globaler Ebene.

- Die internationale Charta "Space and Major Disasters" ist ein internationaler Verbund von Raumfahrtagenturen, der 1999 von der Europäischen Weltraumorganisation ESA und der französischen Raumfahrtagentur CNES gegründet wurde. Der Verbund stellt nationalen Katastrophenschutzbehörden und Hilfsorganisationen bei Naturkatastrophen oder technischen Großunfällen Daten von Erdbeobachtungssatelliten schnell und unbürokratisch zur Verfügung.

Weitere Informationen:

- Copernicus - Europas Auge für die Erde (Europäische Kommission)

- Copernicus Programme (ESA)

- Copernicus in Deutschland (Startseite)

- Copernicus für das Umweltmonitoring - Eine Einführung (Copernicus Deutschland)

- Copernicus - Datenzugang

- Copernicus services catalogue (Copernicus)

- Copernicus - Bildergalerie (DLR)

- Schulungs- und Informationsvideos zum Copernicus Programm (Copernicus EU)

- Copernicus for Open Education: bringing Earth Observation into the classroom (EU Kommission u.a.)

- Beitragende Missionen (Copernicus)

- Copernicus - Beispiele und Anwendungen (Copernicus)

- OBSERVER: A History of Copernicus (Copernicus 2022)

- Copernicus - Häufig gestellte Fragen

- Nationales Copernicus Arbeitsprogramm 2022 (BMDV, Hrsg. (2022)

- Copernicus Browser (Copernicus / ESA / EU)

- SentiWiki - Die Missionen im Detail (Copernicus / ESA)

- Nationale Anwendungsstrategie der Bundesregierung (BMDV 2024)

- Die Copernicus Strategie der Bundesregierung (BMVI 2017)

- Copernicus: Erdbeobachtung 4.0 (Schreier, Gunter; DLR magazin 148)