Reflexion

Engl. reflection, franz. réflexion; die Rückkehr von Licht- oder Schallwellen von einer Oberfläche ohne Änderung der Frequenz innerhalb der monochromatischen Strahlungsanteile. DIN 18716 formuliert als Definition: "[Das] Zurückwerfen von Strahlung von einer Oberfläche oder einem Medium ohne Änderung der Frequenz seiner monochromatischen Komponenten".

Nach der Richtung der reflektierten Strahlung unterscheidet man gerichtete (spiegelnde) und/oder diffuse Reflexion. Reflexion an glatten Flächen ist gerichtete Reflexion, der Ausfallswinkel ist dabei gleich dem Einfallswinkel. Reflexion an rauhen Oberflächen ist diffus, je rauher eine Oberfläche, desto größer ist der Anteil diffuser Reflexion. Eine Lambertsche Fläche reflektiert alle auf sie fallende Strahlung vollkommen zerstreut und erscheint deshalb aus allen Richtungen gleich hell. Die meisten Materialien zeigen gemischte Reflexionscharakteristik. Das Reflexionsvermögen (Reflexionsgrad) entspricht dem Verhältnis des reflektierten zum auftreffenden elektromagnetischen Strahlungsfluss. Reflexion ist von der Wellenlänge der betrachteten Strahlungsanteile abhängig, die von der Oberfläche von Körpern auf der Erde ausgehen und somit entscheidend für die Identifizierung dieser Objekte.

Wasserflächen, Sandflächen oder Schotterflächen, die im Mikrowellenspektrum glatt erscheinen, reflektieren im Bereich des sichtbaren Lichtes diffus. Intensität und spektrale Verteilung diffuser Reflexion beruhen auf Materialeigenschaften sowie der äußeren und inneren Struktur der reflektierenden Oberflächen (z.B. Blattwerk). Weiter besteht eine gewisse Richtungsabhängigkeit sowohl in Bezug auf die einfallende als auch die reflektierte Strahlung.

Die Aufzeichnung objektrelevanter Reflexionswerte durch photographische oder digitale Sensorsysteme ist wichtigste Grundlage der Informationsgewinnung, der visuellen Bildinterpretation und der digitalen Bildklassifikation in der Fernerkundung (Ausnahme: Systeme, die die Thermalstrahlung erfassen). Von Sensoren gemessene Strahlungsintensitäten sind somit von Wellenlänge und Richtung (Sonnenstand und Beobachtungsrichtung, spektrale und angulare Signatur), von der Lage des Objektes (räumliche Signatur), vom Zeitpunkt der Beobachtung (zeitliche Signatur) und - im Mikrowellenbereich - vom Polarisationsgrad (Polarisationssignatur) abhängig.

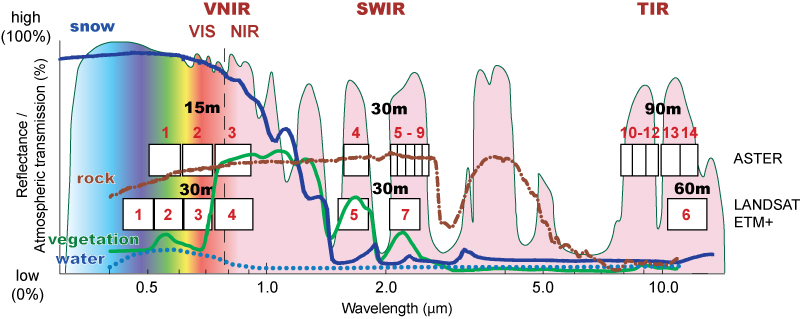

| Reflexionskurven für Schnee, Vegetation, Wasser und Fels Die optischen Eigenschaften eines Materials haben Einfluss darauf, wie optische Strahlung beim Auftreffen auf die Materialoberfläche reagiert. Jedes Material hat eine eigene spektrale Signatur, die durch sein Vermögen zur Reflexion, Absorption und Transmission der eintreffenden Strahlung bei unterschiedlichen Wellenlängen bedingt ist. Quelle: Eduspace |

Das Reflexionsverhalten wird in Reflexionskurven (syn. Signaturkurven) dargestellt, sie besitzen die Bedeutung von "spektralen Fingerabdrücken". Die Abbildung oben zeigt ausgewählte Reflexionskurven, an denen sich einige Reflexionsunterschiede verdeutlichen lassen.

Die Gegenüberstellung von spektralen Reflexionsgraden unterschiedlicher Wellenlängenbereiche ermöglicht weitreichende Charakterisierung von Boden- und Vegetationsarten der Erdoberfläche (Vegetationsindex). Im Spektralbereich des sichtbaren Lichtes und des nahen Infrarots werden die spektralen Signaturen unterschiedlicher Gesteinsarten durch charakteristische Absorptionsbanden geprägt, die in Zusammenhang mit der Energie der Elektronen spezifischer Atome (Ionen von Metallen wie Fe, Ni, Cr, Co) und der Vibrationsenergie der Atome spezifischer Moleküle (Wassermolekül, Hydroxyl-Gruppe) stehen. Geeignete spektrale Ratios gestatten die teilweise Extraktion dieser Informationen. Schmale Absorptionsbanden in den spektralen Reflexionssignaturen können durch Nutzung von hyperspektralen Sensoren (hyperspektraler Scanner) exakter erkannt und analysiert werden.

Besonders wichtig ist der charakteristische Unterschied zwischen dem sichtbaren und dem infraroten Spektralbereich. Die Spektralsignaturen gesunder grüner Vegetation weisen neben dem Chlorophyll-Reflexionsmaximum im grünen Spektralbereich einen besonders erwähnenswerten steilen Anstieg der Reflexion im nahen Infrarot auf. Dieser rote Kante ('red edge') genannte Gradient besitzt große Bedeutung bei der Auswertung von Bilddaten für eine Vegetationsanalyse. Er kommt u.a. bei der Entwicklung von Vegetationsindizes zum Tragen, die z.B. zur Identifizierung des Vitalitätsgrades von Pflanzen ausgenutzt werden. Dieser steile Anstieg bei 0,7 µm rührt von derden spezifischen Reflexionverhältnissen in den Blättern grüner Pflanzen her. Sie hängt eng mit der Wasserversorgung der Pflanze und anderen Vitalitätsfaktoren zusammen.

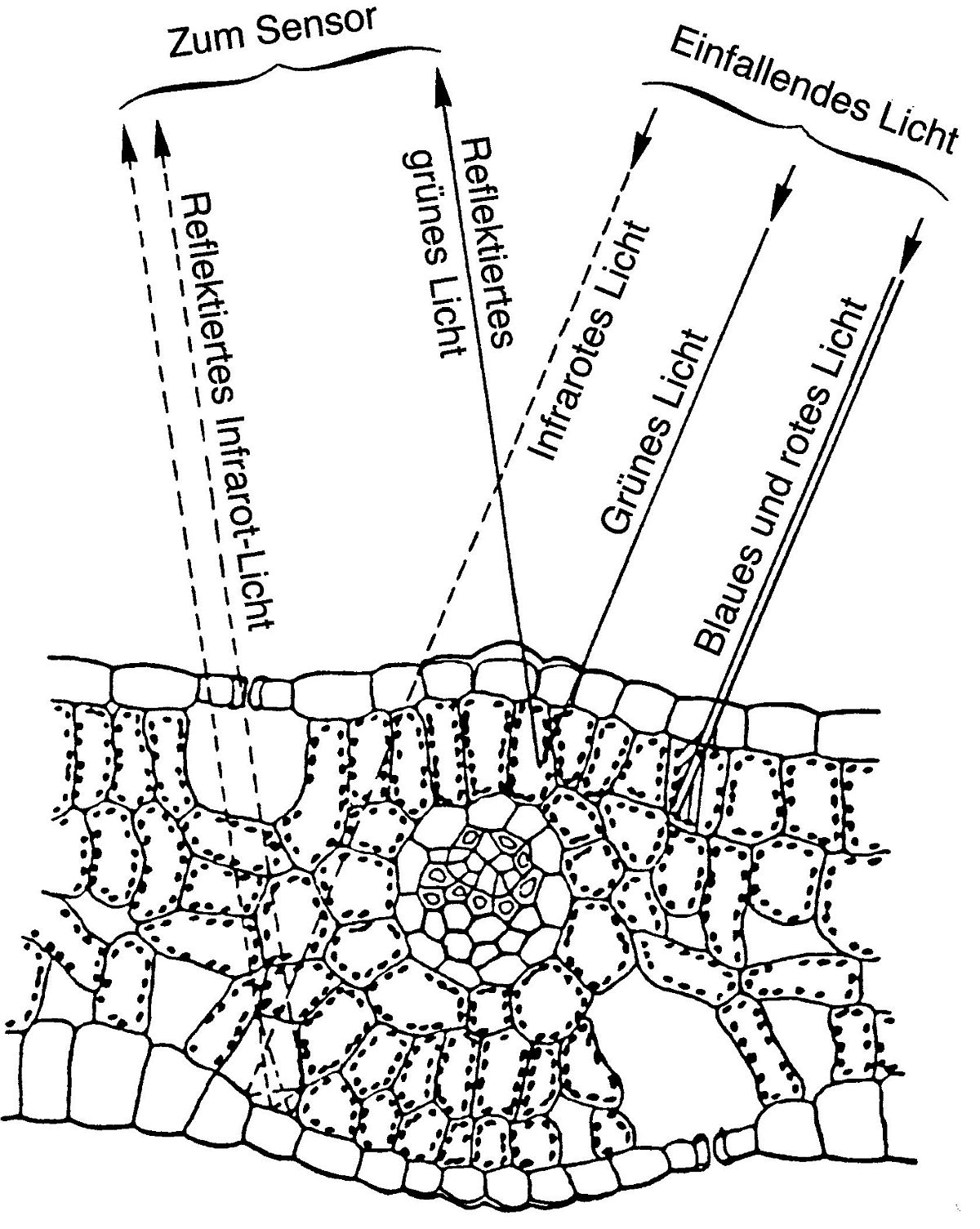

Die folgende Grafik zeigt schematisch, wie von den Chloroplasten blaues und rotes Licht weitgehend absorbiert, grünes Licht jedoch reflektiert wird, so dass die Blätter grün erscheinen. Dagegen wird der überwiegende Teil der infraroten Strahlung an den Grenzflächen (Zellwände, luftgefüllte Hohleräume) mehrfach gespiegelt und dadurch zu einem hohen Anteil reflektiert.

Absorption und Reflexion an grünen Blättern  Quelle: Albertz 2007 nach Colwell et al. 1963 Quelle: Albertz 2007 nach Colwell et al. 1963 |

Der Anwendung von Reflexionskurven sind aber Grenzen gesetzt. So gibt es für eine jeweilige Oberflächenart keine allgemeingültigen Reflexionskurven. Die Signaturkurven von Objekten an der Erdoberfläche variieren vielmehr u.a. nach Beleuchtung, Jahreszeit, Beschaffenheit der Atmosphäre, Zustand des Oberflächenobjektes (z.B. Gesundheitszustand, Aggregatzustand, Feuchtegehalt) und Konfiguration des Aufnahmeinstrumentes. Beispielsweise verändert sich die Reflexion von Wasser u.a. mit dem Trübstoffanteil. Daher sind in den jeweiligen Untersuchungsgebieten sog. Trainingsgebiete notwendig, die eine aktuelle homogene Oberfläche aufweisen und eine Ableitung bzw. Kalibrierung von Signaturkurven erlauben.

Ein weiteres Problem stellen Mischformen dar. So lassen sich insbesondere Ausschnitte einer Kulturlandschaft (u.a. Bebauung mit Straßen, Industrieanlagen, Einzelhäuser in Gartenanlagen) nicht eindeutig aufgrund einer einzelnen Signaturkurve erfassen. Die Identifizierung ist vor allem von der geometrischen und spektralen Auflösung des Aufnahmesystems abhängig.

Beispiele von Signaturkurven finden sich vor allem in den Spektralbibliotheken des United States Geological Survey. Die ECOSTRESS Spectral Library (ehemals ASTER-Spektralbibliothek) des Jet Propulsion Laboratory enthält u.a. eine Suche nach Spektralsignaturen von über 3.400 Oberflächenmaterialien.

Reflexion bei drei Hauptkategorien von Oberflächen:

- Bodenmaterialien - Die Reflexionscharakteristika von Böden und ähnlichen Materialien zeigen im sichtbaren Bereich und im nahen Infrarot ziemlich stabile Reflexion mit leicht positivem Zusammenhang zwischen Reflexion und Wellenlänge. Die größten Einflüsse haben Wassergehalt, Oberflächenrauigkeit, organische Bestandteile sowie der Anteil von Eisenoxid.

- Vegetation - Die spektrale Reflexion von Vegetation hängt vornehmlich von Blattpigmenten, Zellstruktur und Wasserabsorption ab. Im sichtbaren Bereich wird die spektrale Reflexion durch Blattpigmente dominiert, vor allem Chlorophyll absorbiert blau und rot, so dass Blätter dem Auge grün erscheinen. Im nahen Infrarot zwischen ca. 0,7 und ca. 1,3 µm ist die Zellstruktur der Blätter ausschlaggebend. Nahe Infrarotstrahlung wird an den Zellwänden stark reflektiert. Dieser Effekt ist stark artenabhängig und auch von der Vitalität der Blätter. Gesunde Blätter zeigen starke Reflexion, für Blätter unter Stress nimmt die Reflexion immer mehr ab. Besonders wichtig ist der starke Anstieg der Reflexion beim Übergang vom Sichtbaren Licht zum Nahen Infrarot (ca. 700 nm).

- Im mittleren Infrarot (jenseits ca. 1,3 µm) wird die spektrale Reflexion grüner Vegetation durch die Wasserabsorptions-Bänder bei 1,4 und 1,9 µm dominiert.

Daten, die über Vegetationsgebieten aufgenommen werden, sind markant durch die Raumstruktur der Pflanzendecke beeinflusst. Sonnige und schattige Anteile sind in sehr komplexer Weise vermischt. Bei hohem Sonnenstand kann in Luftbildern ein schattenloser Fleck auftreten. - Wasserkörper - Auf die Reflexion von Wasserkörpern haben viele Faktoren Einfluss. Bedeutsam sind Wassertiefe, Schwebstoffe und Oberflächenrauigkeit. Daneben wird das erfasste Signal von den Raumwinkeln der Beleuchtung und der Beobachtung bestimmt.